Allgemein

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenhameln dazu aufgerufen, sich aktiv in den Planungsprozess einzubringen. Über eine Online-Umfrage besteht die Möglichkeit, Meinungen, Anliegen und Fragen zur zukünftigen Wärmeversorgung zu äußern und so einen Beitrag zur Gestaltung der lokalen Wärmewende zu leisten.

Ein erstes Zwischenfazit der bislang vorliegenden Ergebnisse (Stand: 15. August.2025) liegt nun vor. Insgesamt haben 125 Personen an der nicht-repräsentativen Befragung teilgenommen. Die Teilnehmenden stammen aus sämtlichen elf Ortsteilen der Gemeinde und sind zwischen 21 und über 80 Jahre alt.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden (95 %) lebt – wie erwartet – in selbst genutzten Einfamilienhäusern. Der verbleibende Anteil wohnt in Mietwohnungen, Eigentumswohnungen oder Wohngemeinschaften.

Dezentrale Versorgung mit fossilen Energien

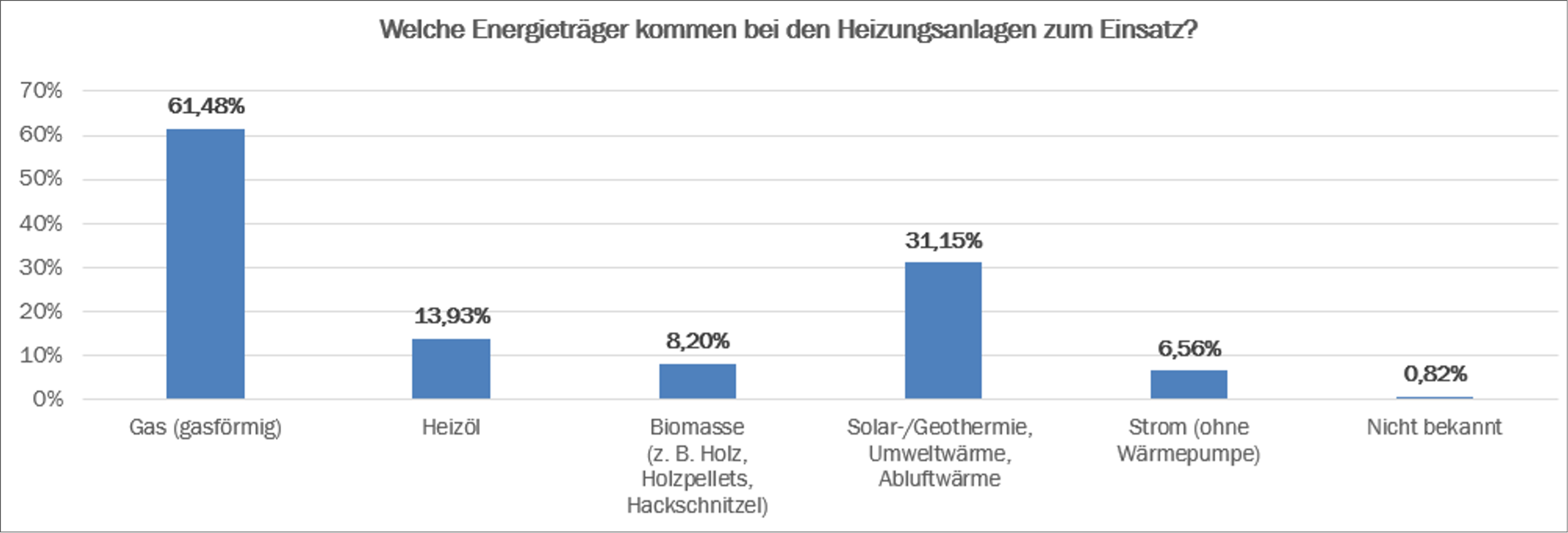

In ländlich geprägten Gemeinden mit geringer Bevölkerungs- und Bebauungsdichte ist die individuelle Beheizung von Gebäuden weit verbreitet. Dieses Bild bestätigt sich auch in den Ergebnissen der Umfrage: 95,2 % der Teilnehmenden verfügen über mindestens eine eigene (dezentrale) Heizungsanlage. Besonders häufig vertreten sind Öl- und Gasheizungen, die gemeinsam rund 73 % der dezentralen Wärmeerzeugungssysteme – sowohl als primäre als auch als ergänzende Heizquelle – ausmachen.

Ergänzend zur dezentralen Versorgung ist lediglich ein sehr geringer Anteil von weniger als 1 % der Befragten an ein Wärmenetz angeschlossen. Dieses befindet sich im Ortsteil Bierbergen und wird mit Wärme aus der benachbarten Biogasanlage betrieben.

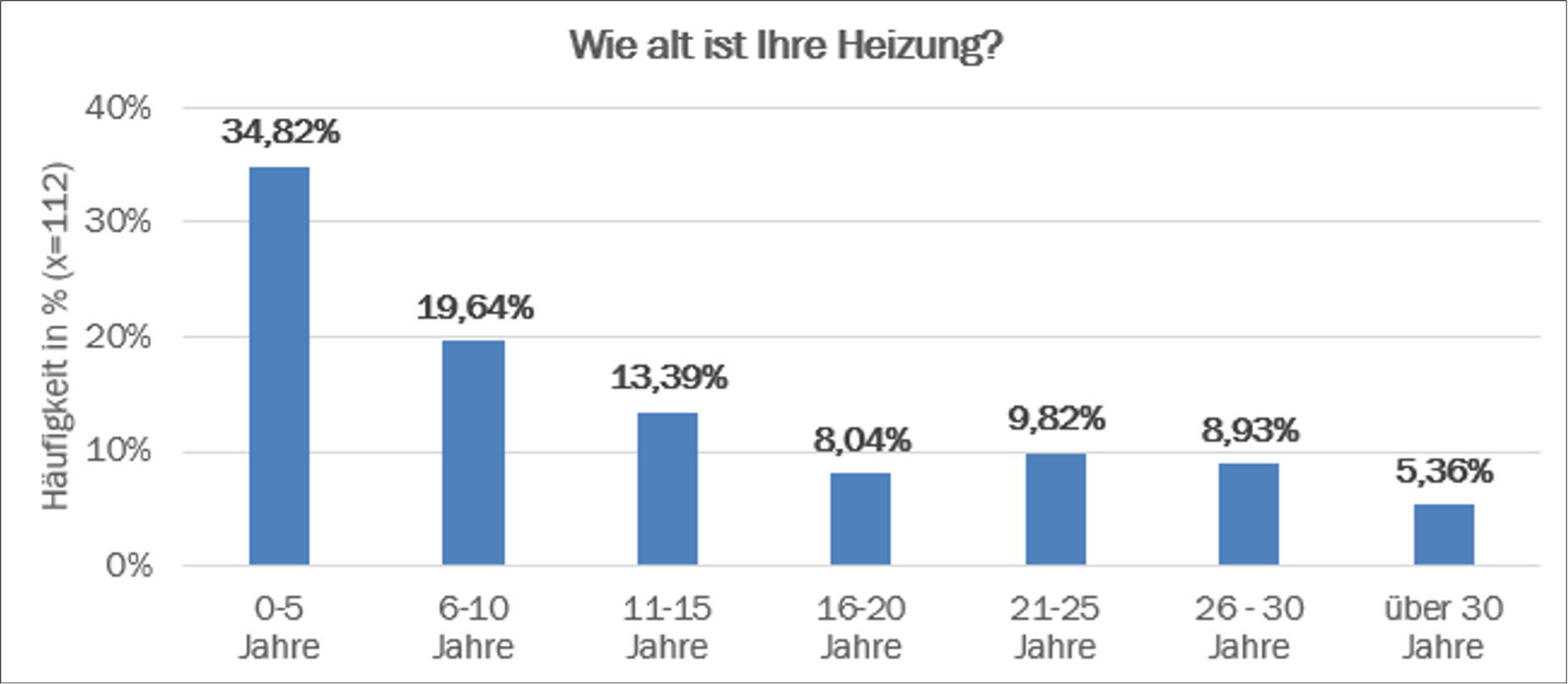

Gerade für Eigentümer älterer Öl- und Gasheizungen gewinnt die Frage nach einem Heizungstausch zunehmend an Bedeutung. Nach § 72 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gilt ein Betriebsverbot für Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind. In der Umfrage gaben rund 24,11 % der Teilnehmenden an, dass ihre Feuerstätte bereits seit über 20 Jahren in Betrieb ist. Für bestimmte Heizsysteme wie Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie für Eigentümer, die ihr Gebäude bereits vor dem 1. Februar 2002 selbst bewohnten, gelten Ausnahmeregelungen. Neue Eigentümer sind hingegen verpflichtet, veraltete Heizungsanlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb der Immobilie zu erneuern.

Heizungsaustausch und energetische Gebäudesanierung in den nächsten Jahren

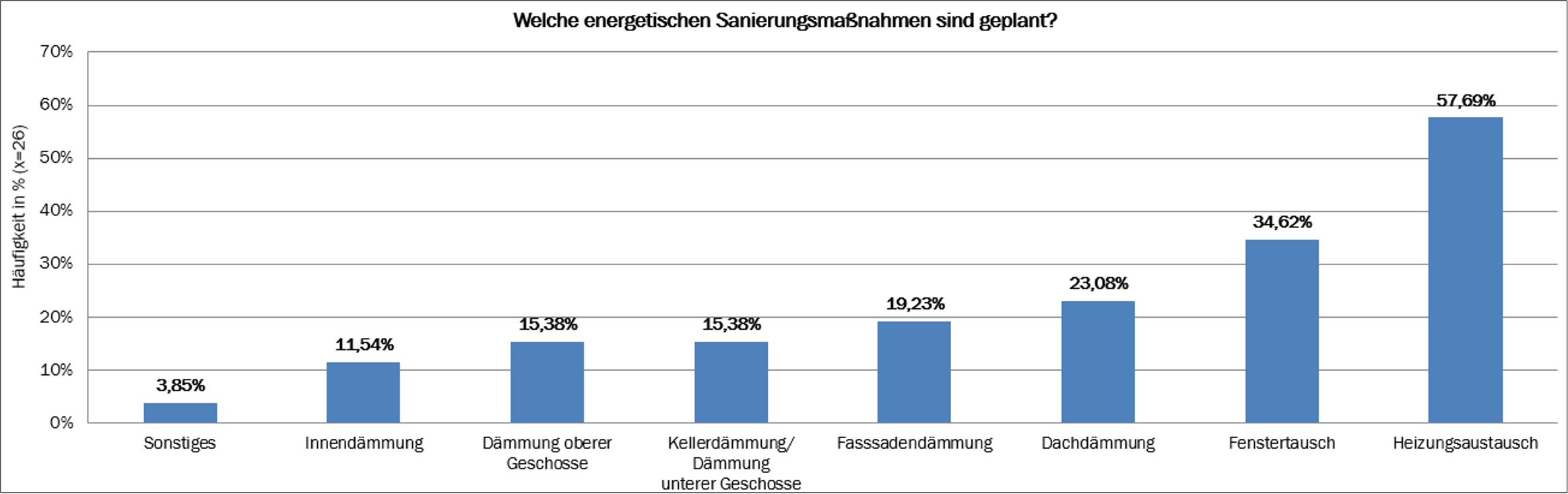

Das zugehörige Diagramm veranschaulicht die von den Befragten in den kommenden Jahren geplanten Maßnahmen zur energetischen Sanierung – dargestellt in Prozentanteilen. Am häufigsten genannt wurde der Austausch der Heizungsanlage mit 57,69 %, gefolgt vom Austausch der Fenster (34,62 %) sowie der Dachdämmung (23,08 %). Weitere geplante Maßnahmen sind die Fassadendämmung (19,23 %), die Dämmung der obersten Geschossdecke (15,38 %) sowie die Keller- bzw. Geschossdämmung nach unten (ebenfalls 15,38 %). Die Durchführung einer Innendämmung wurde von 11,54 % der Teilnehmenden angegeben. Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurden 3,85 % der Maßnahmen eingeordnet.

Sowohl für den Austausch veralteter Heizsysteme als auch für umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen stellt die Bundesregierung verschiedene Förderprogramme zur Verfügung. Detaillierte Informationen hierzu sind in den FAQs-Bereich auf unserer Informationsplattform abrufbar.

Mögliche Wärmequellen

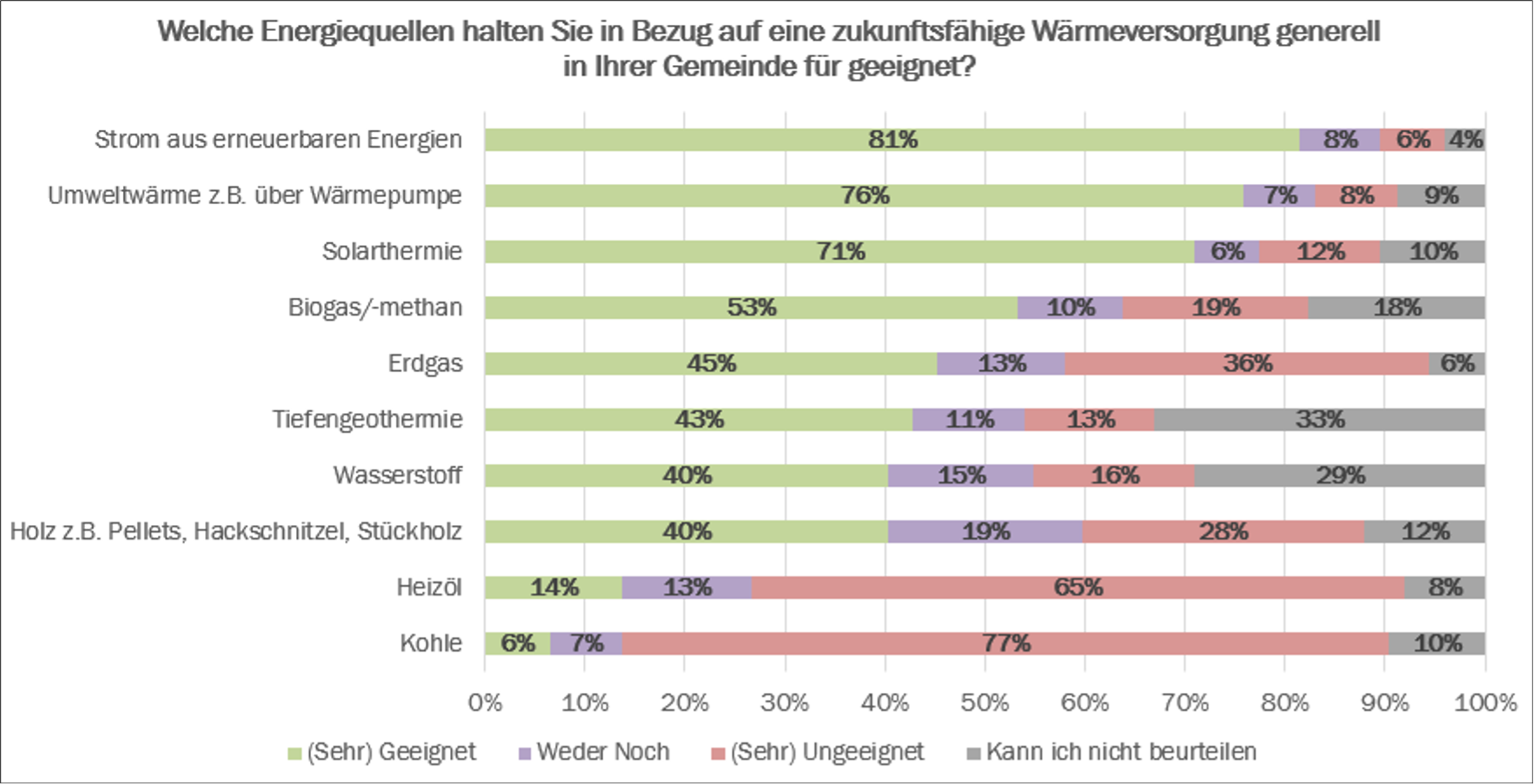

Im Rahmen der Umfrage wurden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenhameln dazu befragt, welche Energiequellen sie für die zukünftige Wärmeversorgung als geeignet erachten. Das Meinungsbild zeigt eine deutliche Präferenz für erneuerbare Energien.

- Strom aus erneuerbaren Quellen (81 %), Solarthermie (71 %) sowie Umweltwärme – beispielsweise durch den Einsatz von Wärmepumpen (76 %) – wurden mehrheitlich als geeignet oder sehr geeignet bewertet.

- Auch Tiefengeothermie (43 %), Biomasse wie Pellets oder Hackschnitzel (40 %) sowie Biogas bzw. Biomethan (53 %) erhielten überwiegend positive Bewertungen, wenngleich hier eine größere Unsicherheit zu beobachten ist. Diese äußert sich insbesondere in neutralen oder zurückhaltenden Einschätzungen.

- Fossile Energieträger hingegen stoßen auf weitgehende Ablehnung: Heizöl wurde von 65 % der Befragten als ungeeignet eingestuft, Kohle sogar von 77 %. Beide gelten als wenig zukunftsfähige Optionen.

- Uneinigkeit besteht hinsichtlich der Bewertung von Erdgas. Während 36 % der Teilnehmenden Erdgas als ungeeignet einstuften, sehen 45 % es weiterhin als praktikable Option. Ausschlaggebend für diese Einschätzung sind vor allem die vergleichsweise niedrigen Investitionskosten und die derzeit gute Verfügbarkeit. Allerdings ist mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg der Nutzungskosten zu rechnen – bedingt durch den kontinuierlich steigenden CO₂-Preis sowie durch eine sinkende Anzahl an Haushalten, die an das Gasnetz angeschlossen bleiben. Infolge dessen verteilen sich die Betriebs- und Instandhaltungskosten auf eine kleinere Nutzergruppe, was zu steigenden Netzentgelten führen dürfte.

- Wasserstoff wird von 40 % der Befragten als geeignete Wärmequelle angesehen, während 29 % hierzu keine klare Einschätzung abgeben konnten. Im Bereich der dezentralen Wärmeversorgung ist jedoch in absehbarer Zeit nicht mit einer flächendeckenden, wirtschaftlich tragfähigen Nutzung von Wasserstoff zu rechnen. Die begrenzten verfügbaren Mengen werden voraussichtlich vorrangig in industriellen Prozessen eingesetzt, da dort nur eingeschränkt Alternativen zur Verfügung stehen.

Die Ergebnisse machen deutlich: Es besteht ein klarer Trend zugunsten erneuerbarer Energiequellen, während fossile und teilweise auch alternative Energieträger – wie Wasserstoff – mit wachsender Skepsis betrachtet werden.

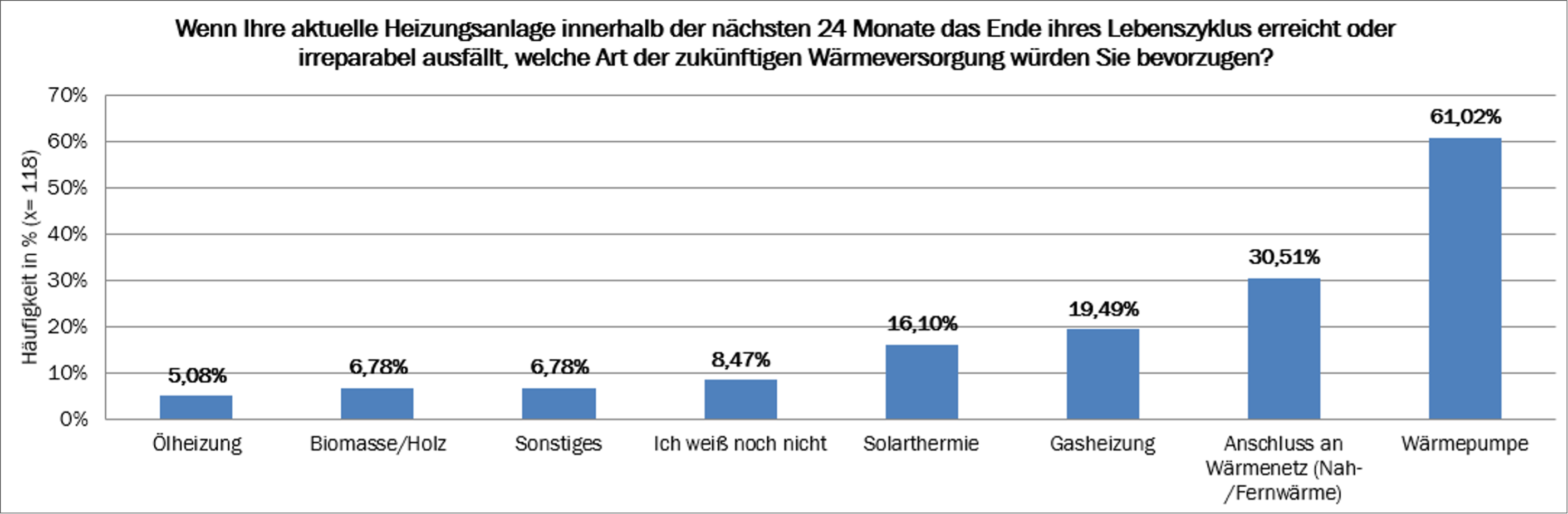

Die Teilnehmenden hatten zudem die Möglichkeit, anzugeben, welche Art der Wärmeversorgung sie bevorzugen würden, falls ein Heizungsaustausch innerhalb der nächsten 24 Monate unvermeidlich wäre. Dabei waren Mehrfachantworten zulässig.

- Wärmepumpe (61,02 %) und Anschluss an ein Wärmenetz (30,51 %) sind die beliebtesten Optionen.

- Gasheizung wird von 19,49 % bevorzugt, während Biomasse/Holz (6 %) und Solarthermie (16,10 %) weniger gewählt werden.

- Ölheizungen (5,08 %) haben den geringsten Zuspruch.

- 3,9 % der Teilnehmenden sind noch unentschlossen.

78 % der Teilnehmenden, die einem Anschluss an ein Wärmenetz gegenüber aufgeschlossen sind, können sich vorstellen, Mitglied einer Wärmegenossenschaft zu werden. Etwa 16 % zeigen sich noch unentschlossen.

Die Gründe für diese Entscheidung spiegeln eine Vielzahl von Überlegungen und Perspektiven der Teilnehmenden hinsichtlich eines möglicherweise notwendigen Heizungsaustauschs wider. Die wichtigsten Beweggründe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ökologische Beweggründe

Mehrere Teilnehmende begründeten ihre hypothetische Entscheidung für einen Heizungstausch mit dem Wunsch nach größerem Klimaschutz und einer besseren CO₂-Bilanz. Die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarstrom, Umweltwärme oder Biogas wurde als zentraler Beitrag zur Energiewende genannt. Wärmepumpen gelten dabei als zukunftsfähige, klimafreundliche Technologie. Auch die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen waren wiederkehrende Argumente.

Gebäudebezogene Voraussetzungen

Die baulichen Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes spielen aus Sicht der Teilnehmenden eine wesentliche Rolle. Positiv hervorgehoben wurden insbesondere Neubauten oder sanierte Gebäude mit Flächenheizungen, niedrigen Vorlauftemperaturen und guter Dämmung. Einschränkungen ergeben sich laut Aussagen in Bestandsbauten etwa durch Hanglage, begrenzten Platz, fehlende Dämmung oder ungeeignete Heizsysteme. Teilweise bestehen Hybridlösungen (z. B. mit Holzöfen oder Gas), die den Einsatz erneuerbarer Heiztechnologien ergänzen oder absichern können.

Energetische Infrastruktur

Einige Teilnehmende verwiesen auf bereits vorhandene oder geplante energetische Infrastruktur, die einen Heizungstausch begünstigt. Genannt wurden unter anderem Photovoltaikanlagen, solarthermische Anlagen oder bereits installierte Wärmepumpen mit guten Erfahrungswerten. Auch die Nutzung von Eigenstrom zur Erhöhung des Autarkiegrads sowie die Anbindung an Nahwärme- oder Biogasanlagen vor Ort wurden positiv bewertet. In Einzelfällen wurde eine Kombination aus verschiedenen Technologien (z. B. Wärmepumpe + Kaminofen) als praktikabel beschrieben.

Wirtschaftliche Aspekte

Die Wirtschaftlichkeit eines Heizungstauschs wurde von vielen Teilnehmenden kritisch reflektiert. Genannt wurden hohe Investitions- und Umbaukosten sowie die im Vergleich zu anderen Ländern hohen Strompreise in Deutschland. Gleichzeitig wurde betont, dass staatliche Förderungen die Umsetzung erleichtern könnten. Als Vorteil wurden geringere Betriebskosten, wartungsarme Technik und langfristige Einsparpotenziale durch Eigenstromnutzung angeführt. Fernwärme wurde als wirtschaftlich nur dann bewertet, wenn transparente und faire Preisstrukturen gegeben sind. In mehreren Fällen erschien der Weiterbetrieb vorhandener Systeme (z. B. Gas oder Hybridheizung) als wirtschaftlich sinnvoller.

Derzeitige Unsicherheiten

Einige Teilnehmende äußerten sich zurückhaltend hinsichtlich eines hypothetischen Heizungstauschs aufgrund unklarer Rahmenbedingungen. So wurde widersprüchliche Empfehlungen durch Fachbetriebe oder Schornsteinfeger sowie auf mangelnde Verfügbarkeit von verlässlichen Informationen verwiesen. Die technische Weiterentwicklung und künftige Preisentwicklung von Energie wurden ebenfalls als Unsicherheitsfaktoren genannt, die die Entscheidungsfindung erschweren. Einige der Teilnehmenden warten hingegen die kommunale Wärmeplanung ab, um dann eine Entscheidung zu treffen.

Wichtige Themen und Anliegen der Befragten

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenhameln haben im Rahmen der Umfrage vielfältige Anregungen und Wünsche zur künftigen Ausgestaltung der Wärmeversorgung eingebracht. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien – wie Biogas und Windkraft – sowie die gezielte Nutzung regional verfügbarer Ressourcen, etwa die Einbindung industrieller Abwärme.

Sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungsansätze wurden diskutiert. In Neubaugebieten sehen viele Befragte Potenzial für die Anbindung an Wärmenetze, während im Gebäudebestand vor allem hybride Heizsysteme – also Kombinationen aus bestehenden Anlagen und erneuerbaren Technologien – als realistische Übergangslösung eingeschätzt werden.

Zwei Aspekte erweisen sich dabei als besonders bedeutsam: die finanzielle Tragbarkeit der Maßnahmen und die Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, halten viele Teilnehmende staatliche Förderprogramme sowie eine möglichst unkomplizierte Umsetzung für unerlässlich.

Darüber hinaus äußern die Bürgerinnen und Bürger den Wunsch nach umweltfreundlichen und praxistauglichen Lösungen, die nicht nur eine verlässliche Wärmeversorgung sicherstellen, sondern zugleich regionale Anbieter einbinden und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen.